▣▣,마지막 화전 주민

어느날 티브이을 보니 마지막 화전민 방송을 봤으나 이 세상 첨단 시대에 소식을 단전하여 생활하니 첩첩산중텃에 마지막 화전민이 살아가니 마음이 아프네요 정상흥 할아버지 홀로 살아 계신이 누구가 자주 방문하여 줬으면 한다

네 살 때, 아무것도 모른 채 아버지의 손에 이끌려 깊은 산골짜기로 온지 벌써 88년이 흘러으나. 일제강점기인 1931년 지금 살고 있는 곳과 비슷한 산골 마을 삼척시 도계읍 점리에서 태어난 정상흥(92) 씨는 1935년 4세 때쯤 화전마을인 이 곳 신기면 대평리 사무곡으로 삶의 터전을 옮겼다. 화전민들 대부분이 그렇듯 정씨의 아버지는 산 아래 마을에 농사 지을 만한 땅 한쪽 얻기 어려워 어쩔수 없이 가족들을 데리고 그 모진 산중 삶을 택했다. 어떻게 해서든 가족들과 먹고 살아남기 위해서다. 정씨가 처음 이 곳에 정착했을 때만 해도 20~30가구에 이웃들도 80~90명이나 되는 제법 규모가 있는 화전민 마을이었다. 하지만 1970년대 후반 정부의 녹화사업으로 인해 이웃들이 하나 둘씩 떠나면서 현재 마을에 남은 주민은 정상흥씨 본인뿐이다. 그렇게 이 땅의 마지막 화전민이 됐다 하네요.

산골짜기 길을 따라 일반인은 2시간 남짓, 산을 좀 탔다 싶은 사람도 1시간 이상은 올라야 닿을 수 있다. 가는 도중에 계곡물도 건너야 하고, ‘한 발만 잘 못 디디면 낭떠러지 길로 떨어지지 않을까’싶은 가파른 비탈길도 타야 한다. 대략 해발 600~700m 정도 돼 보이는 가파른 오르막길을 숨을 헐떡이며 걷다가 ‘진짜 못 가겠다’고 포기하고 싶을 때쯤 정씨가 머물고 있는 굴피집에 닿을 수 있었다. 굴참나무나 떡갈나무의 껍질인 굴피로 지붕을 올린 집 마당으로 들어서자, 직접 수확한 들깨를 털고 있는 정씨가 있었다. 아마 원형이 고스란히 보존된 굴피집에서 아직까지 살고 있는 사람도 정 씨가 유일할 것이다. 정 씨는 오랜만에 나타난 산 아래 사람에게 “올라오기가 여간 쉽지 않았을텐데, 어찌 잘 찾아 오셨네요”라는 말을 건네며 반가움을 표시했다. 원래 있던 집에 불이 나는 바람에 50년 전쯤 굴피집으로 다시 지었다. 정 씨와 손재주 좋은 친척 어르신의 도움을 받아 직접 목수가 되고 미장이가 돼 지은 굴피집은 천년을 간다는 이야기도 있지만 실상은 계속 보수를 해주지 않으면 안되는 여간 불편한 집이 아니다. 그래서인지 마당에 굴참나무 껍질이 튼실한 돌덩이에 깔려 수북이 쌓여있다. 그렇다고 함석 같은 것으로 지붕을 이을 수도 없다. 바람이 워낙 세고 산세가 높아 함석 지붕이 모두 날아가기 때문이다. 몇 안되는 방과 가마솥이 올려진 부엌(정지), 툇마루가 전부인 정 할아버지의 집안 곳곳에는 옛날부터 손 때 묻은 물건들이 눈길을 사로잡는다. 산촌생활에 필요한 덫을 비롯해 눈 덮인 산길을 다닐 때 요긴한 설피, 산약초를 채집할 때 메고 가는 망태기, 200m 쯤 떨어진 물 웅덩이에서 마실 물을 길어올 때 쓰는 지게 등까지 생활사 박물관을 옮겨놓은 듯 했다. 오래된 방안에는 벽지가 다 떨어져 1980년대 달력이 한 쪽 벽을 메우고 있었고, 왕골자리가 깔린 바닥에는 군불을 지핀 후 남은 재를 담아둔 화로가 놓여 있었다. 또 캄캄한 산중 생활을 달래줄 호롱불과 라디오가 오랜 시간 손때 묻은 모습 그대로 한 편에 놓여 있다. 시내에 나가 있는 자식들이 새 옷과 새 신발을 자주 사다 주지만, 오래된 것이 마음 편하다는 정상흥 씨는 여전히 구멍난 옷에 자투리 천 조각을 기워 입고, 신발도 발이 편하다며 십 수 년은 족히 됐을 법한 예전 것을 찾는다.

▲정상흥 할아버지 마지막 주민 되었네요

▲저도 어릴때 이런 대나무 장판을 사용하였으나 전기 수도 없이 호롱 불을 켜고

1950년 그 시대에 살고 있네요

할아버지 집 마지막 장판이겠네요 먼훗날 역사속으로 사라지겠네요

▲화전민 마지막 할아버지 부엌이랍니다

▲우물이랍니다

할아버지가 머리을 감고 계시네요

▲우물이 깨끗하네요

▲방에서 한잔 하시네요

▲가마솥 물을 따뜻하게 데우고

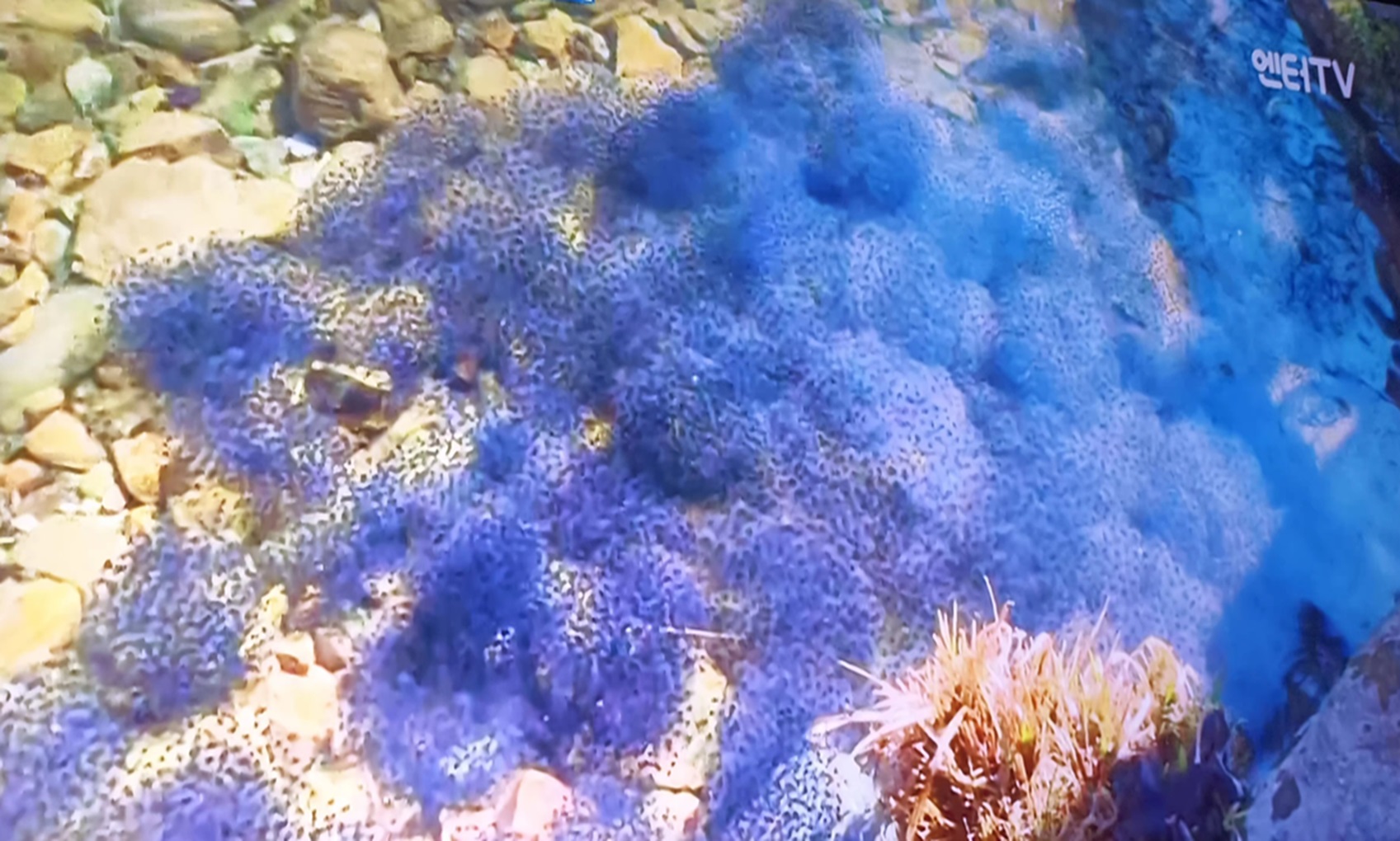

▲개구리 알

▲피디님이 눈썰매 타고 있네요

할아버님 건강하게 오래오래 사세요

'아름다운 풍경' 카테고리의 다른 글

| 장가계 천문산 유리잔도 (0) | 2024.06.13 |

|---|---|

| 중국 칠성산 (0) | 2024.06.13 |

| 함안 악양 뚝방꽃길 (2) | 2024.05.22 |

| 연산동 고분군 (0) | 2024.05.07 |

| 송해 기념관 (0) | 2024.04.08 |